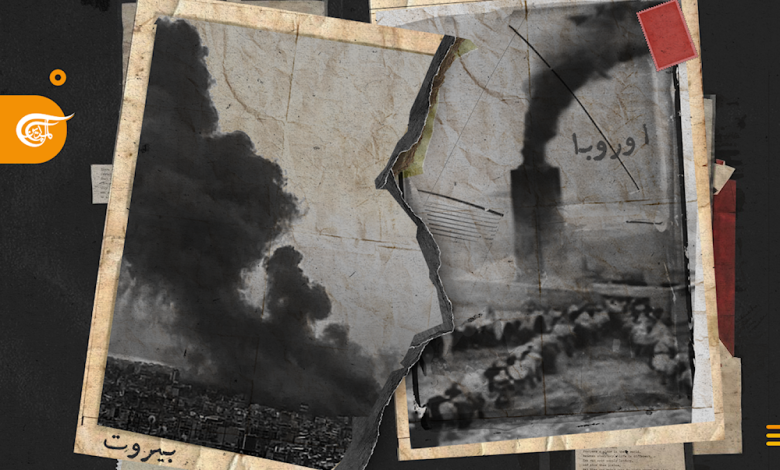

العروة الوثقى بين سردية “المحرقة” والمحارق الصهيونية في غزة ولبنان

إبراهيم علوش – الميادين نت

جرى التحذير مراراً في الأشهر الفائتة من أن النفس التصعيدي لحكومة نتنياهو لم يكن بغرض التهويل فقط أو بدوافع شخصية تتصل ببقاء حكومته فحسب، وأن فرص اندلاع الحرب الشاملة تزداد ضراوةً، كما أوحى جو تقارير مراكز أبحاث أمريكية وغربية شتى.

جرت الإشارة أيضاً إلى أن ذلك يتصل بأمرين متلازمين:

أ – الخطر الوجودي الذي يشعر به صناع القرار في الكيان الصهيوني، وذلك على الضد من احتجاجات أهالي الأسرى في غزة وداعميهم الذين يتناولون مسائل الأمن القومي الصهيوني من منظور فردي ضيق قصير المدى، هو الإفراج عن أقربائهم في صفقة تبادل. وفي النهاية، ماذا يعني مصير 100 أسير مقابل مستقبل الكيان ذاته؟!

ب – الجرح النرجسي الذي ألمّ بالعقل الجمعي الصهيوني القائم على فكرة “التفوق” على “الأغيار” من سائر الأمم، سواءٌ انبثق ذلك الشعور بالتفوق من المرجعية التلمودية والمنظومة الثقافية للمستعمرين المستوطنين من متدينين وغير متدينين، أو من الإحساس بالتفوق تقنياً وعسكرياً واستخبارياً، وبالتالي سياسياً، كتحصيل حاصل للتفوق الأول، الذي يبيح اللجوء إلى كل وسيلة، مهما بلغت قذارتها، من أجل تجسيده هنا والآن، ليصبح الدنيوي مصداقاً للديني في أعين الأمم ودعوةً لتقديم فروض الولاء والطاعة إلى “الشعب المختار”.

كانت نقطة التحول هنا عملية “طوفان الأقصى” التي نعيش ذكراها السنوية الأولى اليوم، والتي “انتهكت”، من المنظور الصهيوني، الأرض العربية الفلسطينية المحتلة عام 1948، بصورةٍ مفاجئة وعنيفة، فأبادت فرقة غزة كاملة بين قتيلٍ وجريح وأسيرٍ وفار، وشردت 75 ألفاً من غلاف غزة حتى اليوم. ثم جاءت فعاليات الجبهات المساندة لتعمق ذلك الإحساس بالخطر الوجودي ولتضع الإصبع في الجرح النرجسي، وعلى رأسها الجبهة اللبنانية التي عطلت الحياة الطبيعية تماماً شمالي فلسطين المحتلة، والتي حولت نحو 100 ألف مستعمر مستوطن في شمال فلسطين إلى نازحين، وأرسلت الهدهد وصواريخها ومسيراتها عميقاً في جسد الاحتلال. ولا ننسى جبهة اليمن التي أغلقت البحر الأحمر، وشطبت “إيلات” / أم الرشراش اقتصادياً، وراحت ترسل صواريخَ ومسيراتٍ إلى عمق الكيان الصهيوني وصلت إلى “تل أبيب” / ضاحية يافا. كذلك فعلت جبهة العراق التي لم تقصر بالإسهام في جبهة الإسناد بصواريخها ومسيراتها، والتي أثخنت إحداها مثلاً قاعدة عسكرية للعدو في شمال الجولان قبل أيام، والجبهة السورية الحاضنة الصامدة بالرغم من كل ما تعرضت له، والتي تظل عقدة مواصلات محور المقاومة وشرفته على خطوط التماس مع العدو الصهيوني. هناك من يرى الجبهات المساندة حصرياً من زاوية دعم غزة ووقف العدوان الصهيوني عليها فحسب، أي من زاوية تعديل ميزان القوى في مواجهة العدو الصهيوني في إطار معركة غزة الضارية معه، وهذا مهم جداً، وهو أصلاً هدف استراتيجية إسناد غزة ومقاومتها سياسياً وعسكرياً.

لكنّ الكيان الصهيوني الذي بنى خط الدفاع الأول في استراتيجيته الأمنية على منطق زرع الدونية إزائه والإذعان له بين العرب والمسلمين، وخط دفاعه الثاني على وهم زرعه لدى المستعمرين المستوطنين بأنهم محصنون في بروجهم المشيدة وداخل جدرانهم العازلة، وبأن حروبهم لإخضاع محيطهم تخاض في ميادين الأغيار لا في ميدانهم، لا يمكن أن يتسامح، إذا أراد أن يبقى، مع منطق الندية الذي راحت تفرضه غزة خصوصاً وجبهات الإسناد عموماً، ومع الفضاء الحيوي الذي مدته مقاومة غزة وجبهات الإسناد داخل عمق الكيان، براً وبحراً وجواً، وشمالاً وجنوباً وغرباً، إذ إن ذلك يعني أن المقاومة تستطيع أن تهدد أمنه كما وأنى تشاء، وذلك لا يكسر معادلة التفوق المزعوم فحسب، بل يضع الكيان المؤقت أمام خطرٍ وجوديٍ يهدده بالانفراط. من دون إعطاء هذه المسألة حقها، حيث يملي البعد المتصل بالوعي الجمعي الاستراتيجية العسكرية، باتجاه اجتثاث مصادر الخطر والاختلال في موازين القوى من منظوره، وإلحاح نقل المعركة إلى أرض الخصم وتكبيده خسائر فادحة، وإدراك خطر الفناء في التوازن الاستراتيجي الذي راحت تمثله غزة وجبهات إسنادها، لا يمكن أن نفهم خروج الكيان الصهيوني عن عقيدته العسكرية القائمة على خوض الحروب السريعة، واستمراره بالقتال بعد عام، واستعداده لتحمل خسارة آلاف القتلى وعشرات آلاف الجرحى وتعطيل اقتصاده وحياته المدنية الطبيعية كل هذه المدة. للعلم، استمرت حرب الاستنزاف منذ نهاية صيف عام 1967 حتى صيف عام 1970، واستمرت بعد ذلك على الجبهة السورية، ودفع الكيان الصهيوني فيها نحو 1900 قتيل، لكنها لم تجرِ داخل الكيان الصهيوني ذاته، وفي ذلك فرقٌ كبيرٌ جداً. تتلخص القصة برمتها في سردية “المحرقة” اليهودية التي تُقدم في المناهج الغربية ودورات حقوق الإنسان كذروة سنام الإبادات الجماعية في التاريخ البشري، بما يسخف أي شيء آخر، من إبادة السكان الأصليين في القارات الجديدة التي غزاها الاستعمار الأوروبي، إلى إلقاء القنابل النووية على اليابان في الحرب العالمية الثانية، إلى أي مجزرة جماعية أو مجاعة أو وباء. أما ما حدث في فلسطين عام 1948، فهو “تطهير عرقي”. أما ما يحدث في غزة منذ عام، فهو “خلافي” يقع ما بين “جرائم الحرب” و”التطهير العرقي” و”المجازر الجماعية”. لكنّ تسلسل سلم الجرائم المثبت في مناهج حقوق الإنسان، التي يسعى البعض إلى تشريعها كـ “قانونٍ دوليٍ”، يضع ذلك كله في منزلةً أدنى من الإبادة الجماعية، كما يضع أي إبادة جماعية في منزلة أدنى من “المحرقة”. لا تتعلق “المحرقة” بالمبالغة في عدد اليهود الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية، كما يظن بعضنا، وما إذا كانوا 6 ملايين كما يزعمون أم بضع مئات الآلاف، كما تشير المراجع الموضوعية، من بين أكثر من 50 مليون إنسان قضوا في تلك الحرب قتلاً وجوعاً ومرضاً بالطرق العادية.

يتصل الجوهر الفريد لسردية “المحرقة” بما يسمى “غرفة الغاز” التي يفترض أن ملايين اليهود قضوا فيها بناءً على أمرٍ تنفيذي (لم يتمكن أي مصدر من إبرازه كوثيقة حتى الآن) من طرف هتلر والقيادات النازية بحرقهم فيها. تحولت “غرفة الغاز” تلك إلى ما يميز “المحرقة” عن أي إبادة جماعية أخرى، وأصبحت “غرفة الغاز”، بالتالي، كالمذبح الذي يُحرق فيه القربان في المعبد.

يسمى ذلك “ذبيحة المحرقة”، حرفياً، في التوراة، في الإصحاح الأول من سفر اللاويين.

فكأن اليهود ذبحوا وأحرقوا في تلك السردية قرباناً لله عز وجل، والمطلوب الآن من كل العالم أن يكفر عن ذنبه عن تلك “المحرقة”، بعد أن أصبحت “المحرقة” عقيدة دنيوية ذات جوهر توراتي. وإذا كان هناك من يروج لها من المسلمين، فهي من “الإسرائيليات”. لكنْ، لم توجد أبداً “غرفة غاز”، ولم يتمكن أحد من إظهار طريقة تشغيلها ميكانيكياً أو هندسياً، وكل ما قُدم من دلائل بشأنها يتصل بالغرف الصغيرة التي كان يعقم فيها الألمان بطانيات السجناء في معسكرات الاعتقال درءاً لمرض التيفوس الذي كان منتشراً بينهم، وهي غرف لا تصلح هندسياً لقتل الملايين ميكانيكياً، وقد أثبتت الدلائل الكيميائية أن تركيز محلول الهيدروجين سيانيد فيها منخفضٌ جداً، كما دلت تحاليل المختبرات. أما من يجادل بشأن “المحرقة” عموماً، و”غرفة الغاز” خصوصاً، فثمة قوانين أوروبية، واتجاه لتعميمها دولياً عبر الأمم المتحدة، تدينه وتسجنه وتفرض عليه الغرامات وتحرمه من العمل إلخ… كما حدث مع “المؤرخين المراجعين” الذين فندوا سردية “المحرقة” بالعلم والمنطق والمراجع التاريخية، وأبرزهم الراحل روبرت فوريسون الذي تعلم روجيه غارودي منه نقد أساطير “المحرقة”، وأهمها قاطبةً “غرفة الغاز”. المهم، أن “المحرقة” لا تمثل ذروة سنام الإبادات الجماعية فحسب، وإنما تمثل في العقل الجمعي اليهودي ذروة سنام اضطهاد شعوب الأرض لليهود، أي “الشعب المختار”. فهنالك تاريخ من عمليات القتل الجماعي جرت في أوروبا الشرقية، تعرف باسم الـ pogroms، وهنالك محاكم التفتيش في إسبانيا The Inquisition وطرد اليهود من شبه الجزيرة الإيبرية (وكانت تلك المحاكم موجهة ضد العرب المسلمين أساساً، وضد الأوروبيين المسلمين، أي توجد مصادرة يهودية هنا للتطهير العرقي الذي ارتكب بحق المسلمين).

وهنالك “التمييز ضد اليهود وكراهيتهم” الذي ارتكبته كل أمة على هذه الأرض، بزعمهم، والذي يحمل عنواناً عريضاً هو “معاداة السامية”، ثم هناك الحاج أمين الحسيني الذي تعاون مع هتلر و”الجرائم” التي ارتكبها العرب ضد “المهاجرين اليهود المدنيين المسالمين” في فلسطين منذ مطلع القرن العشرين.

من هنا نفهم مقولة “الخطر الوجودي” الذي يتهدد اليهود دائماً وأبداً الذي استثارته عملية “طوفان الأقصى” وجبهات الإسناد. وكان يفترض بـ”إسرائيل” أن تكون ملجأ اليهود من “لاسامية هذا العالم”، فإذ بها، بفضل المقاومة، أخطر مكان في الأرض عليهم. الأخوة والرفاق الأعزاء في حماس والجبهة الشعبية وحركة المجاهدين وسائر فصائل المقاومة التي تتضمن بياناتها تعابير مثل “العدو الصهيوني النازي المجرم”، معتقدةً بذلك أنها تثخن العدو معنوياً، وأنها تستند إلى مخزون العداء للنازية في الغرب لتأليب رأيه العام على العدو الصهيوني، وأنها تدفع تهمة “مناهضة السامية” عن نفسها عندما تقاوم العدوان الصهيوني: إن مناهضة النازية في الغرب تقتضي الاعتراف باحتكار اليهود للمظلومية عالمياً وتاريخياً، كما تقتضي إدانة كل متهم بالتعاون مع النازيين، ومنهم الحاج أمين الحسيني، وثورة الـ 1936 في فلسطين، وثورة رشيد عالي الكيلاني في العراق عام 1941 (التي كان الحاج أمين إمامها وبوصلتها الروحية). فانتبهوا جيداً. الحقيقة أن الحاج أمين دخل على خط ألمانيا النازية لتعطيل اتفاق “الهافارا” بين الحركة الصهيونية والحركة النازية، الذي جرى، بناءً عليه، نقل 60 ألف يهودي ألماني، وقيمة ممتلكاتهم، من ألمانيا إلى فلسطين تحت الانتداب البريطاني بين عامي 1933 و1939. وهو اتفاق يثبت، بحد ذاته، أن مشروع هتلر كان إخراج اليهود من ألمانيا، لا إبادتهم جماعياً. وكان ذلك هو معنى “الحل النهائي” The Final Solution الذي تحدث عنه: ترحيلهم من ألمانيا إلى أوروبا الشرقية. نعم، ثمة صور ومحاضر للقاء الحاج أمين الحسيني مع هتلر في 28/11/1941، كما أنه دعا المسلمين الأوروبيين إلى القتال مع القوات الألمانية في الحرب العالمية الثانية، وتلك خطوة لها ما لها وعليها ما عليها من وجهة نظر أي إنسان يناهض مقولة “التفوق العرقي”، سواء جاء من الصهاينة أم من النازيين.

لكنّ الحاج أمين كان يفاضل بين شرين أحلاهما مر: الاحتلال البريطاني الجاثم على صدورنا، في مقابل الحكم النازي البعيد في ألمانيا الذي عرض عليه إسحاق شامير، النموذج الأعلى لبنيامين نتنياهو وقدوته، وأمين عام حزب الليكود عام 1983 حتى عام 1993، عندما وضع نتنياهو محله في رئاسة الحزب الحاكم في الكيان الصهيوني اليوم، اتفاقاً بالإنابة عن عصابة “شتيرن” الصهيونية لدعم المشروع النازي في المنطقة في مقابل موافقة النازيين على إنشاء “دولة يهودية في فلسطين”. وجاء ذلك بعدما رأى بعض الصهاينة (الذين يرفعون راية مناهضة النازية اليوم) عام 1941 أن كفة الحرب العالمية الثانية تميل مع ألمانيا النازية. لا اعتذارات هنا إذاً، إذ إن الحاج أمين كان يجب أن يقطع طريق دول المحور على إسحاق شامير وأفراهام شتيرن، قائدي منظمة “ليهي”، المعروفة باسم “شتيرن”، التي ارتكبت مجزرة دير ياسين عام 1948 بالاشتراك مع عصابة “إرغون”.

والحقيقة أن الحاج أمين الحسيني نجح في ذلك، ولم يقبل هتلر عرض شامير، وكان لا بد من تقديم دعم ملموس بالمقابل، أعجبنا ذلك أم لم يعجبنا، إذ إن الحاج أمين كان يحاول إنقاذ فلسطين. ثم أن مشكلتنا كعرب عبر القرن العشرين، ما عدا في ليبيا التي احتلتها إيطاليا عام 1911، والتي استمر موسوليني في احتلالها بعد وصوله إلى السلطة عام 1922، كانت مع مناهضي النازية البريطانيين والفرنسيين الذين أذاقونا صنوفاً من الغزو والاحتلال والمجازر والقهر والتفكيك والفتن، والذين أسسوا الكيان الصهيوني في فلسطين.

وما نزال إلى اليوم في صراع مع الغرب الليبرالي الداعم للكيان الصهيوني الذي يزعم مناهضة النازية، متجاهلاً دور الاتحاد السوفياتي تماماً في الإجهاز عليها، والثمن الكبير الذي دفعه من جراء ذلك (24 مليون شهيد).

لقد مضت النازية وانتهت، أما الليبراليون المتغربون الذين يرفعون راية مناهضتها، فيتذرعون بها وبجرائمها المزعومة بحق اليهود ليصمتوا عن جرائم الاحتلال الصهيوني في فلسطين ولبنان، باعتبار أن أحفاد ضحايا “المحرقة” المزعومة يحق لهم ما لا يحق لغيرهم، وأن 41 ألف شهيدٍ في غزة، و10 آلاف مفقود، زائداً أكثر من ألفي شهيد في لبنان، ونحو 3 ملايين نازح في غزة ولبنان، يمثل “فتاتاً” فحسب في صحن “المحرقة”.

يقول منطقهم: ربما تكون “إسرائيل” قد ارتكبت بضع “جرائم حرب” هنا أو هناك، وذلك مؤسفٌ جداً، لكنْ لا قيمة له فعلياً أمام احتمال تكرار “المحرقة” لو انتصرت المقاومة، وبالتالي فإن الدفاع عن أمن “إسرائيل” هو الاولوية الأولى. يتبع ذلك طبعاً التعامي عن ممارستها الإجرامية، مع مطالبتها بالتخفيف منها قليلاً، مع تقديم كل الدعم اللازم لها في الوقت الحالي، عسكرياً وسياسياً، كي تحسم المعركة سريعاً وبصورةٍ نهائية.

كم سمعت أو قرأت عربياً أو مسلماً يقول رداً على “عقدة ذنب المحرقة”: وما ذنبي أنا في ذلك؟ نحن لم نشارك في قتل اليهود في الحرب العالمية الثانية، أو بعد محاكم التفتيش الإسبانية، بل استقبلناهم وأنقذناهم، فلماذا تحملوننا ذنباً اقترفه الأوروبيون؟

لكنّ ذلك الخطاب لا يقع إلا على أذانٍ صماء، إذ إن “المحرقة” تتويجٌ لـ “لا سامية” هذا العالم، ولتاريخ بشري من اضطهاد اليهود شارك فيها العرب والمسلمون تاريخياً، بزعمهم، كما شارك غيرهم، وبالتالي فإن منح فلسطين لليهود لإقامة “وطن قومي” فيه هو ثمنٌ قليلٌ للتعويض عن أكبر الجرائم في التاريخ البشري.

كما أن تكرار “المحرقة” هو المعنى العملي لـ “تحرير فلسطين من النهر إلى البحر”، بحسب تلك الرؤيا.

وتلك قناعة ثابتة لدى اليهود عموماً والغربيين، ما عدا الذين انكشفت ورقة “إسرائيل” لهم في حرب غزة. لذلك، يُقرأ محور المقاومة ومشروعه من تلك الزاوية صهيونياً وغربياً.

من هنا، فإن الاعتراف بما يسمى “المحرقة”، التي يفترض أن النازيين ارتكبوها، هو جوهر الاعتراف الثقافي بحق الكيان الصهيوني بالوجود، وبالنفوذ الصهيوني عالمياً، وببقاء “إسرائيل” فوق أي حساب، وبالتالي، بتسخيف كل ما ترتكبه في فلسطين ولبنان.

تقتضي مناهضة الصهيونية إذاً تفنيد سردية “المحرقة”، وذلك هو الفرق بين الأولاد والرجال، للمعنيين حقاً بالتصدي للامبالاة العالمية بالمجازر الصهيونية في لبنان وفلسطين.